Moby hat uns in diesem Jahr gleich rundumversorgt. Seine Biografie „Porcelain“, das zugehörige Doppelalbum „Music From Porcelain“ und später im Jahr noch Wildes mit dem Void Pacific Choir. Da kann man sich wirklich nicht beschweren.

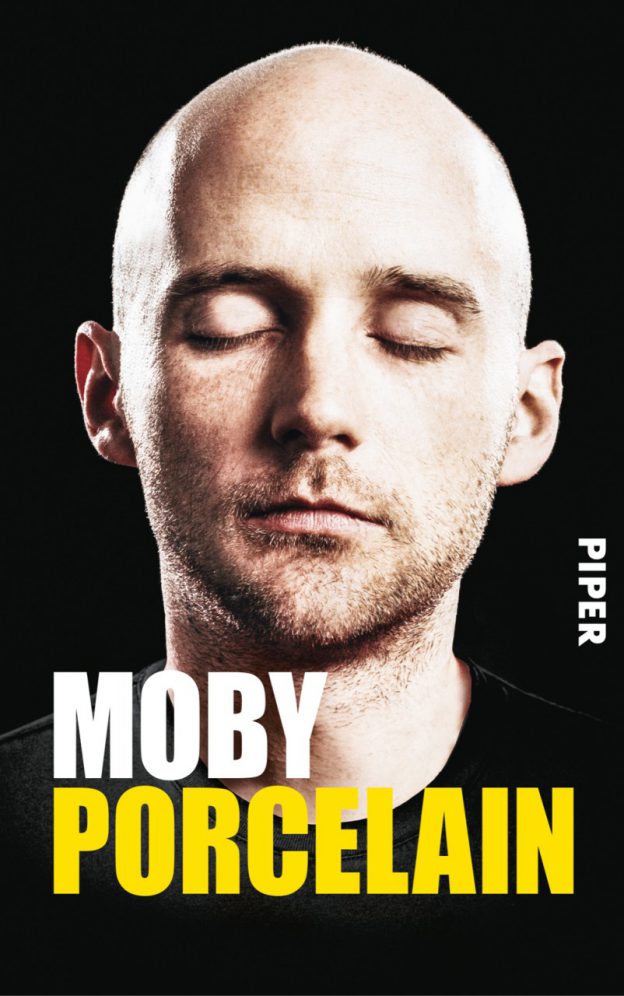

„Die Geschäfte hatten längst geschlossen, nur der Waschsalon war noch geöffnet. Drin stand meine Mutter in Jeans und ihrer braunen Winterjacke, die sie für fünf Dollar im Laden der Heilsarmee gekauft hatte. Unter flimmernden Neonröhren lehnte sie an einem schäbigen Plastiktisch, rauchte eine Winston und faltete Wäsche. Die Kleider gehörten nur zum Teil uns…“ – so beginnt der Prolog zu Mobys Autobiografie. Von Moby selbst geschrieben, nachdem sein Agent ihm einen Ghostwriter mit dem Hinweis auf die Familiengeschichte (der Urgroßvater war schließlich Herman „Moby Dick“ Melville) ausgeredet hatte.

Und das war gut so, denn schreiben kann der Moby auch. Die Biografie umfasst das für ihn prägende Jahrzehnt von 1989 bis 1999 (Fortsetzung? Wer weiß?). Lakonisch und mit der richtigen Mischung aus Ernst und Humor erzählt er, wie er aus einem Zehn-Quadratmeter-Verschlag in einer alten Fabrik in Stamford in eine New Yorker WG zieht, sich sein erstes Geld als DJ verdient, nebenbei an eigenen Tracks bastelt und den Verlockungen als einer, der schon in früher Jugend mit Alkohol zu kämpfen hatte, zunächst widersteht. Straight Edge und Christ, das war sicherlich nicht leicht.

Doch als der Erfolg zunimmt (von „Go“ an ging es ab), wächst der Druck. Nachdem ihn eine vermeintlich große Liebe verlässt, gibt er nach – und hängt von da ab kräftig an der Flasche. Verschreckt Fans und Partner mit einem wüst lärmenden Punkalbum und hangelt sich von Exzess zu Exzess (okay, hier wiederholt sich das Buch ab und zu ein wenig, aber das betont andererseits auch die entsprechende Lebenssituation). Bis er sich in den Griff bekommt und schließlich mit „Play“ seinen bis heute größten Wurf aufnimmt.

Das liest sich ganz wunderbar – und zur Lektüre kann man „Music From Porcelain“ bestens als Begleitmusik auflegen. Auf CD 1 lässt sich Mobys Weg von ersten, unbeholfenen Schritten mit „Mobility“ (1990) über den Hit „Go“ (der erst verzögert im „Woodtick Mix“ durchschlug), weitere Erfolge („Feeling So Real“), das immer noch zauberhafte „God Moving Over The Face Of The Waters“ und die kurzen Krachausflüge bis hin zu den „Play“-Hits „Honey“, „Why Does My Heart Feel So Bad“, „Porcelain“ etc. sehr schön nachvollziehen. Auf CD 2 hat Moby dann seine wichtigen Einflüsse zusammengestellt. Das, was er gehört und was er aufgelegt hat, von Oldschool Hip Hop bis zu trancigem Techno. Das damalige New York wird in Klassikern von 808 State, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Run DMC, Dream Frequency oder Jaydee lebendig.

Und nun im Herbst hat Moby nachgelegt. In ihm gärt es, das merkt man, wenn man seinem Facebook-Account folgt. Der Zustand der Welt und seiner Heimat, da gibt es viele Angriffspunkte. Der neue US-Präsident war dann letzlich nur der Nagel im Sarg. Also hat Moby sich Luft gemacht und als Moby & The Void Pacific Choir „These Systems Are Failing“ aufgenommen.

„Punk, Post-Punk, New Wave, Euphoric Rave und eine Menge Geschrei“ wollte er darauf herausgelassen. Das Ergebnis ist ein reichlich 35-minütiger Brocken Wut, nicht so kantig wie damals auf „Animal Rights“, aber doch ganz anders als alles, was er seitdem gemacht hat. Und doch scheint immer wieder der Pop durch. Er kann halt nicht anders.

Jetzt Parralox bei Amazon bestellen

Zu Amazon